【全ての人間が】デザインがバリアフリーを阻害する!?【使用しやすいデザインについて】

どうも、

「プ(「プ」は半角カナ)」です。

((「プ」は半角カナ)の部分は発音しなくて構いません)

ある日、X(旧Twitter)を見ていると、以下のような内容のポストを見かけました。

「最近の建築物ではデザインを優先して消防設備を隠す傾向にあるが、緊急時に使用することを想定としているので、目立つようにデザインするのが当然なのではないか?」

といった内容のポストには、とある大学の消火設備の画像が貼られていました。

(引用:https://x.com/inlet_labo/status/1497551193177935872)

こうやって画像を見てみると、消火器を隠している扉が壁と同じ木目調の模様となっており、確かに目立ちにくいデザインとなっています。

これでは万が一の時に消火器の場所探しに戸惑ってしまいそうですね。

このように、時にデザイン性の優位さは本来の用途の妨げとなってしまうことがあります。

美しいデザインやスタイリッシュな設計は目を引きますが、実用性や機能性を軽視してしまうと、かえって不便やトラブルを引き起こすことがあります。

今回は、その中でも特に注目すべき 「緊急時の対応」と「バリアフリー」 の2つの観点から、デザインの弊害について考えてみたいと思います。

緊急時の対応を阻害するデザイン

見た目優先の設計が命取りになる

例 防災設備の場所や案内表示がわかりにくい

(引用:わかりにくい標識。トイレは右?まっすぐ?| 新宿駅の案内板 https://shinkicom.exblog.jp/16595250)

案内表記や設備の位置が、デザイン性を重視しすぎた故に目立たないことがあります。

例えば、上記のサイトでは事例として新宿駅の案内板が挙げられています。

正方形のパネルがきれいに整列されていてデザイン性は高いですが、場所ごとのグループ分けがきちんとなされていないため、

目的地までのルートが非常にわかりにくい仕様となっています。

バリアフリーへの配慮不足

優れたデザインが、自分以外の誰かにとっては障壁になっているかも

例 視覚障害者への配慮不足

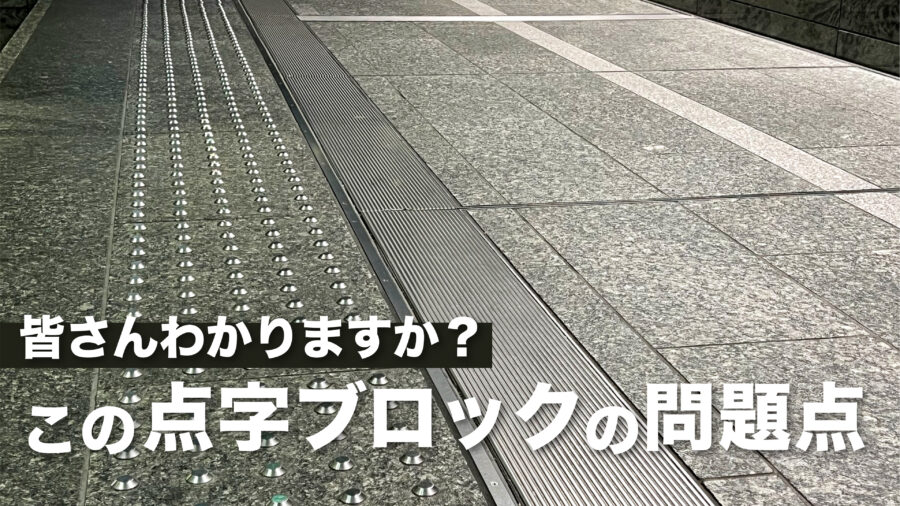

皆さん、点字ブロックが黄色い理由を知っていますか?

黄色は、弱視の方にとって視認性が高いため、点字ブロックに頻繁に使用されています。

現に、視覚障害者団体の方々が、点字ブロックには黄色を使用してほしいとの声を上げています。

(引用:毎小ニュース「社会 点字ブロック、黄色がいい」https://mainichi.jp/maisho/articles/20171121/kei/00s/00s/002000c)

しかし、場合によっては、デザイン性を重視するあまり、当事者の声を無視してしまうような点字ブロックが敷かれてしまう場合もあります。

上記の点字ブロック、背景色がないため、弱視の方は「ここに点字ブロックがある」とパッと気づくことができません。

視覚障害者=全盲ではなく、色によって周囲を判別する方もいますので、配色には気を付けなければいけませんね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

色んな状況で、色んな方が使用しやすいデザインこそが、真に優れたデザインなんだということを改めて理解しました。